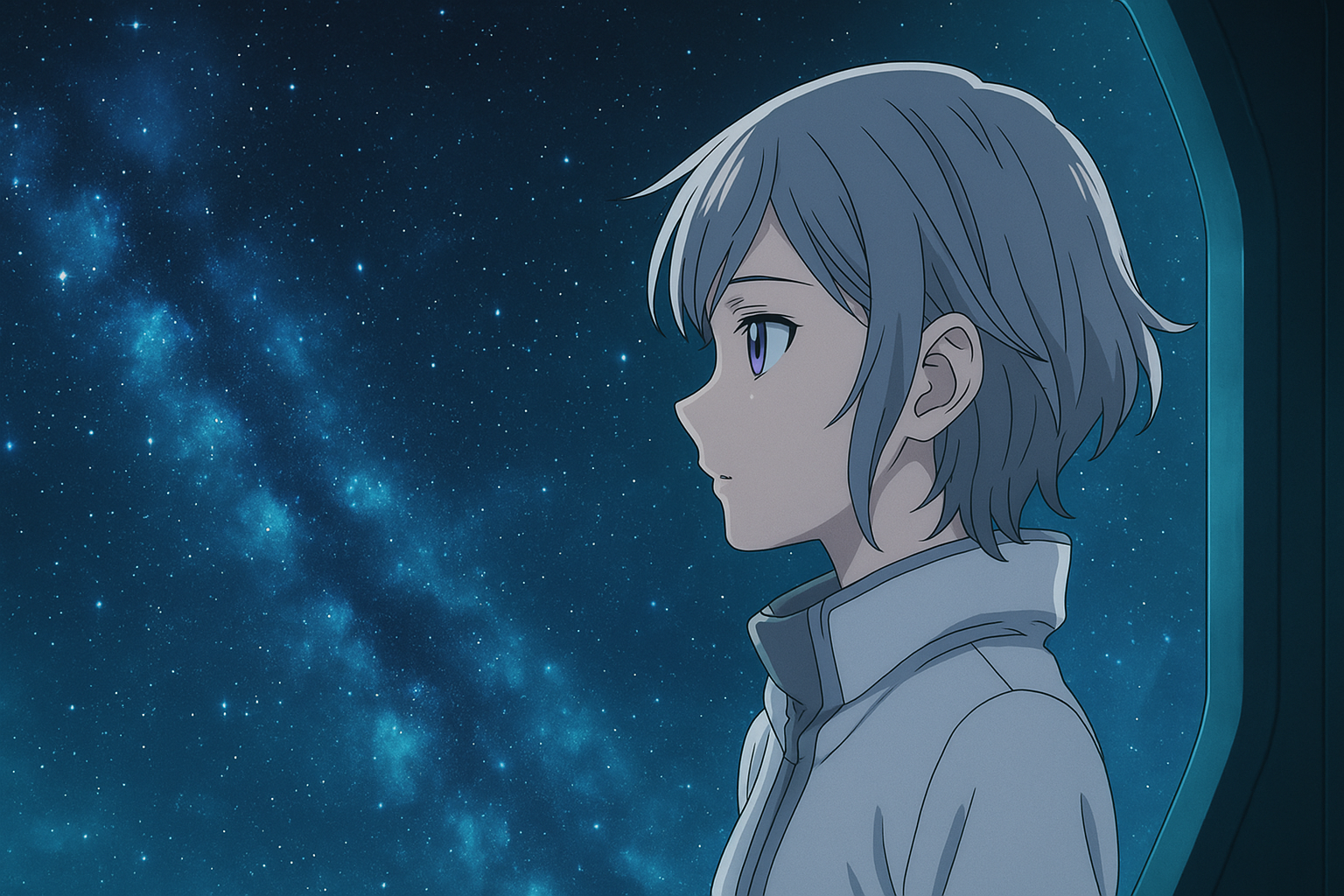

『グノーシア』は、SFと人狼ゲームを融合させた独特のゲームシステムで話題となりました。

wikiではストーリーの概要や登場人物についての情報は得られますが、その世界観の本質や、物語に秘められた核心までは深掘りされていないことがほとんどです。

この記事では、グノーシアの世界観に隠された深層的なテーマや、ループ構造の意味、そして真エンディングに込められたメッセージを、ネタバレを含みつつ徹底的に考察していきます。

この記事を読むとわかること

- 『グノーシア』の世界観と物語構造の深層

- wikiでは触れられない哲学的テーマと核心

- 真エンディングに込められた“存在証明”の意味

グノーシアのストーリーで最も重要な「核心」はこれだ

『グノーシア』は「人狼×SF×ループ」という独自のジャンルで知られていますが、実はそれだけにとどまらない深遠な物語の核心が存在します。

ゲームを進めるほどに浮かび上がるのは、「存在とはなにか」「信じるとはどういうことか」という根源的なテーマです。

この章では、単なるゲームを超えた『グノーシア』の本質的なメッセージとその哲学的な奥行きについて解説します。

ループ構造に隠された存在証明のテーマ

『グノーシア』の世界では、主人公は何度も同じ日々を繰り返すというタイムループの渦中にいます。

この構造が意味するのは、単なる時間旅行ではなく、「記憶」と「存在の証明」に関わる深いテーマです。

他のキャラクターたちはループの記憶を失いますが、主人公だけが全てを覚えているという孤独な構図が、「生きてきた記憶こそが存在の証である」というメッセージにつながっていくのです。

繰り返す中で主人公が選ぶ言葉や行動は、そのまま彼自身のアイデンティティを形作ることになります。

「誰かの記憶に残る」ことが結末となる理由

『グノーシア』の真エンディングでは、主人公はついに「全員が人間のまま生きる世界線」に辿り着きます。

けれどそこでは、仲間たちはループの記憶を持たず、セツという人物すら忘れてしまっています。

唯一、すべてを覚えているのは主人公だけ。

それでも彼は、「誰かの記憶に残っていなくても、自分は確かにそこに存在した」という静かな確信を得て、前に進むのです。

この結末は、「存在とは他者の記憶に依存するものではない」という力強いメッセージであり、多くのプレイヤーの心を震わせました。

“生きる意味”を問いかけるゲーム体験

ゲーム序盤は「誰がグノーシアなのか?」という人狼的な推理がメインですが、ループを重ねるごとに、「なぜ彼らはこの船にいるのか?」「自分が何者なのか?」という問いが深まっていきます。

セツの「ありがとう、あなたのおかげでここまで来れた」という最後のセリフが象徴するように、この物語の核心は“信頼”と“存在の意義”にあります。

ループからの解放とは、「誰かと心を通わせ、自分の存在を肯定すること」であり、ゲームを通して“生きるとは何か”を問い直される体験となっています。

wikiではわからない世界観の深層とは?

『グノーシア』のwikiを見れば、登場キャラやルール、ループ構造などの基本情報は手に入ります。

しかし、本作の本当の世界観は、プレイしなければわからない哲学的な深みと解釈の余地にあります。

この章では、宇宙の意思としてのグノーシアや、「人間とは何か?」というテーマを通して描かれる、物語の深層に迫ります。

表層的なあらすじに隠された哲学的テーマ

一見すると『グノーシア』は「グノーシアを追放するだけの推理ゲーム」に見えます。

しかし、ループのたびに繰り返される議論や裏切り、そしてキャラクターたちのセリフの端々に、「存在とは?」「信じるとは?」という哲学的な問いが浮かび上がります。

特にグノーシアは“ただの敵”ではなく、宇宙が人類に突きつける進化の試練であるとも解釈できる点が特徴的です。

「宇宙は、人類を一度リセットしようとしているのかもしれない」

というセリフは、その象徴とも言えるでしょう。

「意識」と「観測」がもたらす物語の転換

このゲームが特異なのは、「観測者」である主人公の視点で物語が進むことです。

セツが持つ「シルバーキー」もまた観測の象徴であり、ループ世界における「情報の収束」を促す装置です。

つまり、物語の結末は“真実に辿り着く”ことではなく、“観測し記録すること”であり、それ自体が世界を形成する行為になっているのです。

『グノーシア』の世界観は、プレイヤーの観測=存在証明というメタ構造によって支えられているといえるでしょう。

人間の価値を問う「宇宙からの視点」

ゲーム中には、グノーシアを宇宙が送り込んだ“意志”と解釈する台詞があります。

これは、単に外敵との戦いという構図ではなく、「人間とは本当に生きる価値のある存在なのか?」という根源的な問いかけです。

このように、『グノーシア』の世界観はSFというジャンルを通じて、プレイヤー自身の生き方や存在意義をも考えさせる構造になっています。

wikiで紹介されるのは「仕組み」だけですが、このような構造的・思想的な深みこそが、本作最大の魅力だと言えるでしょう。

グノーシアのストーリーで語られる「犠牲」とは何か

『グノーシア』における「犠牲」とは、ただ誰かが消えることではなく、他者のために自分を手放すという決断にあります。

プレイヤーはループを繰り返す中で、キャラクターたちの選択や、信頼と裏切りの交差点に何度も立たされます。

そのたびに見えてくるのは、「犠牲とは誰かの命を奪うこと」ではなく、「誰かの未来のために何を手放せるか」という人間らしさの本質です。

グノーシアとしての救済観と人間との対立構造

グノーシアは単なるウイルスや敵ではありません。

むしろ「人間をグノーシア化=救済する」という信仰的な思想が存在し、作中ではこの思想がキャラクターの行動原理に影響を与えています。

「人間のまま生きることが本当に幸せか?」

という問いかけは、善悪の二元論を超えて、存在の意味を問い直す視点です。

この構図の中で、プレイヤーは「排除すべき存在」としてのグノーシアではなく、自分と似た“選ばれなかったもう一つの生き方”として向き合うことになります。

選択の積み重ねがプレイヤーに問いかけること

ループする中で、プレイヤーは誰かを救うか、見捨てるかという選択を常に強いられます。

それは単なるゲームの勝敗ではなく、“何を信じ、何を捨てるか”という価値観の選択です。

例えば、セツは最終的に自分自身を犠牲にして「循環を閉じる」ことを選びます。

この決断は、ループの終わり=他者の未来を信じるという犠牲であり、「存在の証明を残す」というテーマとも繋がっています。

“犠牲”を通して浮かび上がる人間の強さと弱さ

『グノーシア』では、ラキオやククルシカ、ジナなど、あらゆるキャラクターがそれぞれの弱さと強さを抱えて行動しています。

ある者は、信じた仲間を裏切らなければならない苦しみを抱え、またある者は、自分が消えることによってしか誰かを守れないという現実に直面します。

その中で描かれるのは、「犠牲とは弱さではなく、信じることの延長線上にある勇気」という考え方です。

プレイヤーがその選択を“操作”としてではなく、“共感”として感じるようになるとき、この物語はゲームの枠を超えた体験となっていくのです。

ループを超えて描かれる“記憶”と“自己”の関係性

『グノーシア』の物語を支えているのは、記憶の連続性と、自己の確立です。

ループという構造は、ただの繰り返しではなく、記憶を保持する存在と、保持しない存在の対比によって、アイデンティティというテーマを浮き彫りにします。

この章では、「記憶こそが自己を定義する」という視点から、グノーシア世界の根幹に迫ります。

ククルシカ=マナン問題に見るアイデンティティの揺らぎ

ゲーム終盤で語られる「ククルシカ=マナン」説は、人格移植や人工的な存在についての示唆に富んでいます。

彼女は無言で微笑み続ける存在ですが、ループを重ねることで、その背後に“誰かだった”という痕跡が浮かび上がってきます。

この構造は、「記憶を失っても自己は継続されるのか?」「言葉を発さずとも人は存在しうるのか?」という哲学的な問いにつながっていきます。

“沈黙のアイデンティティ”という表現がこれほど重く響くゲームは他にないでしょう。

銀の鍵が象徴する「情報」と「存在」の境界

物語の鍵となるアイテム「シルバーキー」は、単なる装置ではありません。

これは情報の集積と観測のメタファーであり、世界がループする理由そのものです。

銀の鍵を通じて観測された情報が十分に蓄積されたとき、初めて「循環は終わる」とされます。

つまり、“存在とは、観測された記録の蓄積によって初めて確定する”という、量子論的な視点がゲームに組み込まれているのです。

観測=記憶=存在証明という三位一体の関係が、ループ構造に奥行きをもたらしています。

記憶を抱えた「唯一の存在」としての主人公

『グノーシア』において、主人公は唯一ループの記憶を保持できる存在です。

セツや他キャラクターが何度も消え、忘れていく中で、主人公だけが全てを記録し、覚えている。

この構図は、“記憶を持つ者=自己を持つ者”という絶対的な前提を象徴しています。

そして、それゆえに彼/彼女は最も孤独な存在でもあるのです。

「誰も覚えていなくても、あなたは確かに生きた」

というエンディングメッセージは、この孤独な記憶保持者に向けた、最も優しい肯定です。

グノーシアの世界観を理解するための補足知識

『グノーシア』のストーリーは、プレイヤー自身の選択や観測によって形成されていく構造を持っています。

しかしこの作品には、より深く理解するために知っておきたい哲学的・宗教的な背景や、メタフィクション的構造が存在します。

この章では、グノース主義との関係や、プレイヤー=観測者という視点を通じて、グノーシアの世界観の奥行きを読み解いていきます。

グノース主義やSF哲学との関係性

タイトルの『グノーシア(Gnosia)』は、古代思想の一つである「グノーシス主義(Gnosticism)」に由来するとされています。

この思想は、「この世界は偽りの神によって作られた偽物の現実であり、真理(グノーシス)に気づいた者だけが解放される」という考えに基づいています。

『グノーシア』でも、真の情報を知る者=観測者として主人公が特別な役割を担っており、これはグノーシス主義における「選ばれた者」の思想と一致します。

また、記憶・存在・観測といったテーマは、現代のSF哲学──とくにポスト・サイバーパンク作品にも通じるものがあります。

プレイヤー=観測者というメタ構造の意味

『グノーシア』が他のループ作品と一線を画す最大の理由は、プレイヤー自身が「観測者」として世界に関与しているという点です。

ゲーム中では明言されませんが、ループを進めるにつれ、プレイヤーが情報を集めていく=世界が“完成”していく構造が明らかになります。

これは、「観測された世界だけが現実になる」という量子論的な概念に近く、ゲーム外のプレイヤーさえも物語の一部として組み込まれていることを意味しています。

セツの「君がいてくれてありがとう」というセリフは、ゲーム内の主人公に向けたものでもあり、画面の向こうのプレイヤーへの感謝でもあるのです。

“情報を収束させる”というループの本質

ループの目的は単なる「勝利」ではなく、情報(Crew Data)を集めることにあります。

これは、情報を全て観測し終えたときにのみループが終わる=世界が確定するという、メタ的な終末です。

言い換えれば、プレイヤーの行動そのものがこの宇宙の生成条件となっている構造であり、非常にユニークな世界観を形作っています。

『グノーシア』は、ゲームを“クリアする”のではなく、“世界を完成させる”という新しい体験を提供しているのです。

グノーシアの世界観とストーリーの核心を考察したまとめ

『グノーシア』は、人狼ゲームという枠を超えて、「存在するとは何か」という普遍的な問いをプレイヤーに突きつける作品です。

ループ、記憶、観測、そして選択──それらすべてが複雑に絡み合い、最終的に残されるのは孤独と希望が同居する静かな結末です。

この章では、これまでの考察をもとに、グノーシアが描く物語の核心を総括していきます。

物語が示す「存在とは何か」という究極の問い

プレイヤーはループを通じて多くのキャラクターの真実を知りますが、それと同時に「誰も覚えていなくても、生きたという事実は消えない」という言葉にたどり着きます。

このメッセージは、他人に認識されなくても“生きてきた時間”が存在を肯定するという、深い哲学を孕んでいます。

セツが消えても、記憶が消えても、その時間が存在していたことに変わりはない──それこそが、この物語の核心です。

プレイヤーがこの物語に参加するという意義

『グノーシア』が感動を呼ぶ最大の理由は、プレイヤー自身が観測者であり、物語の一部として世界に関与しているからです。

セツの「君がいてくれてよかった」という言葉は、主人公だけでなく、画面の向こうにいるプレイヤー自身に向けられたものです。

この構造が、『グノーシア』をただのゲームではなく、「あなたがこの物語を完結させた」という感覚を与えてくれるのです。

“終わらせる”ことの意味と美しさ

最終ループで描かれるのは、セツの自己犠牲と主人公の静かな受容。

誰も覚えていなくても、すべてを見届けたプレイヤーだけが、その結末を知っています。

それは「悲しみ」ではなく、“物語を閉じる”という優しさに近い感覚です。

『グノーシア』は最後にこう語りかけてきます。

「誰も覚えていなくても、あなたは確かに生きた。」

その言葉に背中を押されながら、私たちはループを超えて、“今を生きる”ことの大切さに気づかされるのです。

この記事のまとめ

- 『グノーシア』は人狼×SFのループ型アドベンチャー

- セツや主人公が鍵を握る観測者として描かれる

- 物語の核心は「存在とは何か」という哲学的テーマ

- 記憶を持つ者と持たない者の対比が印象的

- グノーシアは宇宙の意思として人類に問いを投げかける

- 「信じること」が勝敗以上の意味を持つ構造

- 真エンドではセツの犠牲と“循環の終わり”が描かれる

- プレイヤー=観測者として物語を完成させる存在

- 「誰も覚えていなくても、生きた証は残る」という結末

コメント