「タコピーの原罪」第2話では、まりなの抱える深い闇が明らかになり、読者に大きな衝撃を与えました。

家庭環境の問題が明かされ、なぜ彼女がしずかをいじめるのか、その背景が丁寧に描かれます。

この記事では、第2話のネタバレを含みながら、まりなの闇と物語序盤の衝撃展開について詳しく解説します。

この記事を読むとわかること

- まりながいじめに走る背景と家庭の闇

- タコピーの善意が通じない理由と“お話”の重要性

- 序盤から突きつけられる人間関係の複雑さと原罪の意味

まりなの闇が明かされる!いじめの根源とは

「タコピーの原罪」第2話では、いじめの首謀者であるまりなの本当の姿が徐々に明かされていきます。

彼女がしずかに向ける暴力の裏には、家庭という閉ざされた環境の中で培われた複雑な心情が隠れていました。

この章では、まりなのいじめの根源とされる背景を丁寧に解き明かしていきます。

父の不在と母のストレスが生んだ孤独

まりなは父親の不在と、精神的に不安定な母親の依存という、極めて不安定な家庭環境で育っています。

物語の終盤で描かれるシーンでは、母親から「まりちゃんはママの味方だよね…?」という感情的な圧力をかけられる場面が登場します。

家庭内で居場所のないまりなは、そのストレスを外部、つまり学校という場で発散せざるを得なかったのです。

自己肯定の手段としての支配欲

まりながしずかに対して暴力的になるのは、単なる嫌悪からではありません。

クラス内での支配的立場を築くことが、彼女にとって唯一の自己肯定の手段だったのです。

実際、しずかに対して「寄生虫」「くっさいなー」といった言葉を浴びせ、持ち物を壊すなどの行為を繰り返す中で、まりなは周囲の友人たちに強い影響力を発揮していました。

しかしそれは、自己の不安や不満を反転させた行動であり、加害者でありながらもまた、深い孤独を抱えた存在だったのです。

「パパを返せよ」に込められた感情

体育倉庫での対峙の場面で、まりなは「パパを返せよ」と叫びます。

この言葉は、単なる八つ当たりではなく、彼女が家族に裏切られたと感じる怒りと悲しみの象徴です。

父親が家を出ていった、あるいは家庭に関与しなくなったことで、まりなは守られる存在ではなくなったという喪失感を抱えているのでしょう。

それがしずかという「自分よりも弱い存在」への攻撃へと変化し、結果としていじめという形になって表れているのです。

まりなの行動を肯定することはできませんが、彼女の行動の裏にある事情を知ることで、読者は物語の奥行きと人間関係の複雑さに気づかされます。

タコピーの無力さと“ハッピー”の限界

ハッピーを届けに来たタコピーですが、第2話ではその純粋な善意が通じない現実に直面します。

道具で助けることが正解ではないという、人間社会の複雑さを痛感するエピソードが次々と描かれていきます。

この章では、タコピーが感じた“無力さ”と、ハッピーという概念の限界について詳しく見ていきます。

道具では解決できない人間の心

タコピーは「ハッピーカメラ」や「へんしんパレット」といった道具を使い、しずかを救おうと奔走します。

たとえば、宿題を忘れたしずかを助けようと時間を戻して正解を教える場面では、表面的には問題が解決したように見えます。

しかし、しずかの抱える本当の問題――家庭環境や学校での孤立感――は何一つ変わっていません。

タコピーの道具は“便利”ではあっても“本質”には届かないのです。

善意の行動が空回りする理由

タコピーは善意からまりなに接近し、仲直りのチャンスだと信じて体育倉庫に現れます。

「へんしんパレット」でしずかの姿に変身してまで接触を試みますが、その行動はまりなをさらに怒らせてしまいます。

言葉も文化も違うタコピーには、まりなの憎しみや怒りの本質が理解できず、むしろ彼女の感情を刺激してしまう結果となりました。

相手の気持ちに寄り添わなければ、善意は独りよがりになるという、人間関係の難しさが浮き彫りになります。

「お話しねぇなぁ」が象徴するコミュニケーションの壁

タコピーは「ちゃんとお話しすれば仲直りできる」と信じています。

しかし、現実のしずかやまりなは、言葉で感情を表現することさえ困難なほど追い詰められています。

「お話しねぇなぁ」というセリフは、タコピーが人間とのすれ違いを初めて自覚した瞬間として、非常に象徴的です。

本当の助けとは、まず“心の声”を受け止めること――その難しさが、このシーンに凝縮されています。

タコピーの行動は純粋であるがゆえに切なく、そして今後の成長と変化を期待させるものとなっています。

序盤から読者を揺さぶる衝撃展開

「タコピーの原罪」第2話は、単なる導入回にとどまらず、読者の心を強く揺さぶる展開が連続します。

とくに学校という舞台で明かされる現実、そして体育倉庫での対峙は、ただの子ども同士のいざこざでは済まされない深刻さを帯びています。

ここでは、序盤にして読者に強烈な印象を残したシーンを振り返ります。

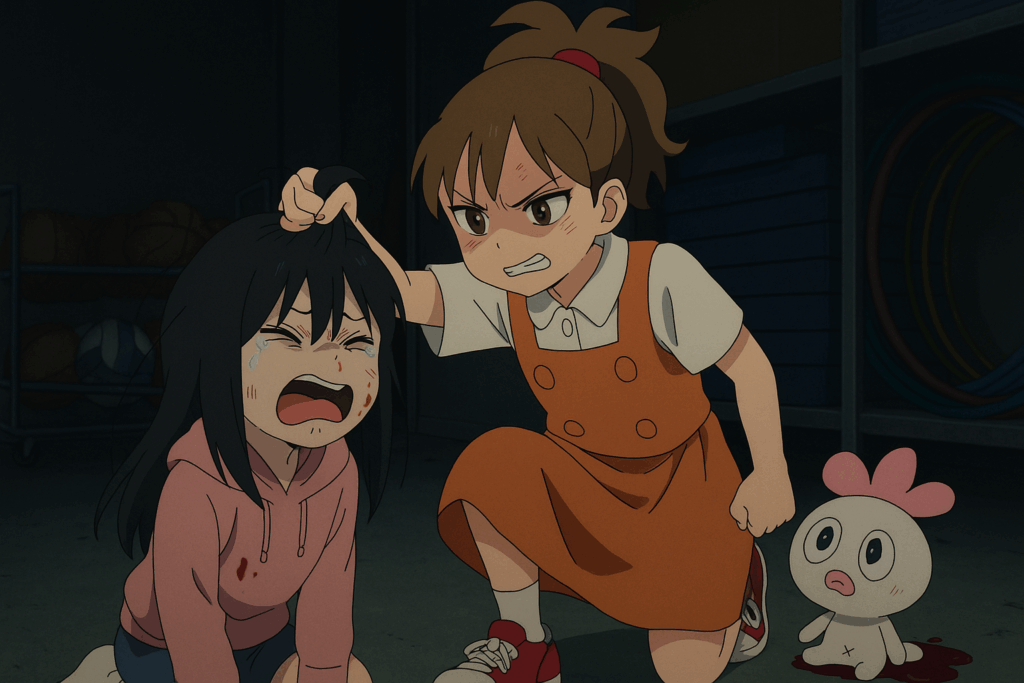

体育倉庫の暴力と破壊の描写

まりながしずか(に変身したタコピー)に対して激しく暴力をふるう場面は、第2話最大の衝撃と言えるでしょう。

髪を掴まれ、殴られ、罵倒されるタコピーの姿は、読者に深いショックを与えます。

本来であれば“正義の味方”のように振る舞う存在が、人間の負の感情によって打ちのめされる――この構図が作品の異質さを際立たせます。

無力さを味わい、恐怖に震えるタコピーの描写は、もはやギャグでもファンタジーでもなく、現実を突きつけるものです。

「お話しねぇなぁ」が象徴する無理解

タコピーは、しずかとまりなに対して「お話すれば分かり合える」と信じています。

しかし、目の前で繰り広げられるいじめの光景や、まりなの怒号に、その理想は無惨に打ち砕かれていきます。

彼がつぶやく「お話しねぇなぁ」という言葉には、人間の複雑な感情を理解できない戸惑いが込められており、それが作品のテーマにも繋がっています。

言葉があっても届かないことがあるという、痛烈な現実を突きつけられる瞬間です。

第2話は、単なる物語の展開にとどまらず、「正しさとは何か」「善意とは何か」という深い問いを読者に投げかける力を持っています。

まりなとしずか、加害者と被害者の境界線

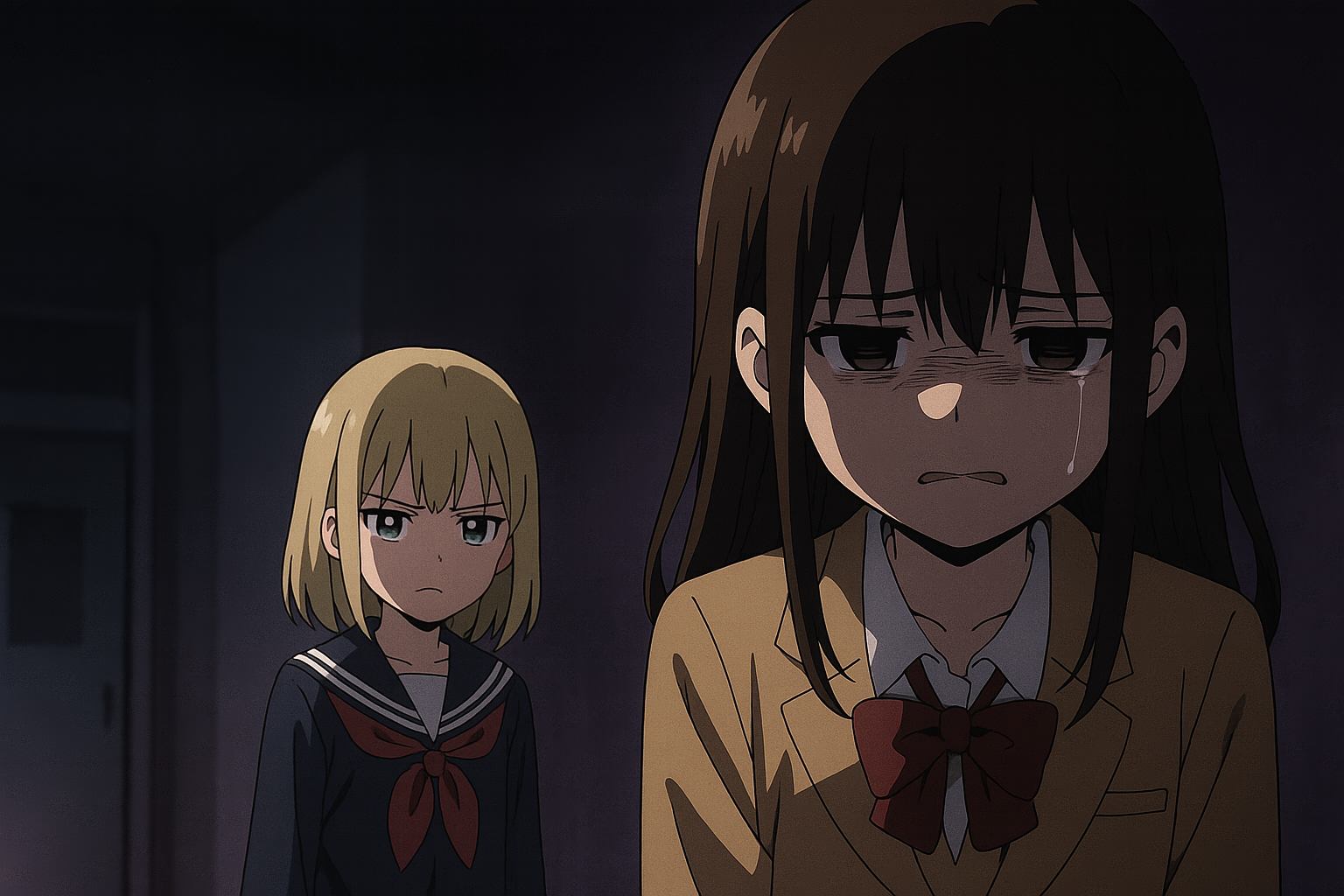

第2話を通じて浮き彫りになるのは、いじめの加害者と被害者の単純な構図では語れない複雑さです。

しずかもまりなも、それぞれに傷を抱え、それぞれの“闇”を背負って行動しています。

この章では、二人の共通点と対比を通じて、物語が描こうとする人間の深層に迫ります。

二人の共通点は「家庭の孤独」

しずかは母親からの愛情を受けられず、いつも一人で過ごしています。

一方のまりなも、父親の不在と母親からの過剰な依存という、異なる形での家庭の歪みを抱えています。

“家庭に居場所がない”という根本的な孤独は、両者に共通する要素であり、それが行動の起点になっているのです。

いじめの裏にある承認欲求

まりながしずかに向けて攻撃的になる背景には、自身の承認されたいという渇望があります。

家庭でも満たされず、学校でも誰かに頼ることができない彼女は、“支配することで存在価値を確かめようとしている”のです。

つまり、いじめという行動そのものが、まりな自身のSOSである可能性も否定できません。

加害者という立場にいながら、彼女自身もまた救いを求めている存在なのです。

一方で、しずかもいじめに対して声を上げることができず、耐えることでしか対処できていません。

“声を出せない被害者”と“声を荒げる加害者”という対比が、現代社会の問題の縮図のように描かれています。

タコピーが持ち込んだ“ハッピー”は、この歪みを是正できるのでしょうか。

タコピーの原罪第2話|まりなの闇と序盤の衝撃展開まとめ

「タコピーの原罪」第2話は、子どもたちの繊細な心の傷や人間関係の複雑さを容赦なく描いた、非常に重厚なエピソードでした。

まりなの抱える闇と、それに振り回されるしずか、そして純粋すぎるタコピーの視点が交錯することで、物語の奥行きが一気に深まります。

ここでは第2話を通して見えてきた本質を、改めて整理していきます。

まりなの背景を知ることで物語の深みが増す

いじめの加害者として登場したまりなでしたが、実際には家庭での孤独と愛情の欠如に苦しむ少女であることが明かされます。

父親の不在、母親からの依存と暴力的な言葉――それらが彼女を追い詰め、他者を攻撃することで自分を守ろうとする行動へと変質させたのです。

彼女の視点を持つことで、読者は単純な善悪では片付けられない現実に直面します。

“ハッピー”を届ける難しさが浮き彫りに

タコピーの持つ道具や善意は、人間関係の問題を解決するどころか、時に混乱や痛みを引き起こします。

「お話しすればわかりあえる」という信念は、美しくもありながら、現実では通用しないこともあるという厳しさが、第2話では明確に描かれました。

善意は正義ではなく、共感や理解を伴わなければ、時に残酷にすらなりうる――そのことを、タコピー自身が学び始めたのです。

この第2話は、“原罪”というタイトルの重みを裏付ける序章の中でも非常に重要な転換点です。

まりな、しずか、タコピーそれぞれが抱える問題が、どのように交わり、そして物語がどこへ進んでいくのか。

次回以降の展開からも、目が離せません。

この記事のまとめ

- まりなのいじめの裏にある家庭の闇を描写

- タコピーの純粋な“助け”が通用しない現実

- 体育倉庫での暴力描写が読者に衝撃を与える

- 「お話しねぇなぁ」が示すコミュニケーションの断絶

- まりなとしずか、両者の孤独と共通点が明かされる

- 善悪で割り切れない人間の感情が交錯する構成

- 第2話は作品のテーマを象徴する重要回

コメント